最近電車起火事故頻發,讓外界對電池安全性的擔憂再次升級。有聲音說,明年固態電池來了,一切問題就都解決了。

但筆者奉勸各位,別把“固態電池”想得太好,5年內沒戲,你以為買到了下一代技術,實際很可能當了“韭菜”。

1、固態電池技術路線還有分歧,產能尚在建設階段

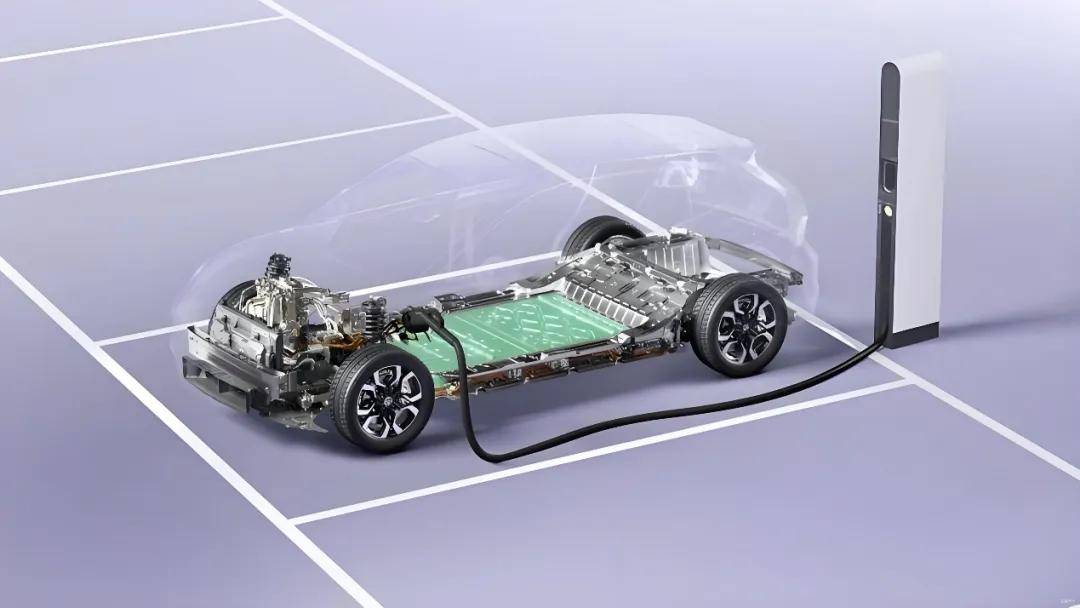

我們不否認,0電解液的全固態電池,是未來動力電池的發展方向,其在能量密度、化學穩定性、低溫性能與循環壽命等方面,顯著優于傳統液體鋰電池。上車后有望從根本上化解用戶對電車安全性的擔憂,同時讓純電續航邁入“千里”時代。

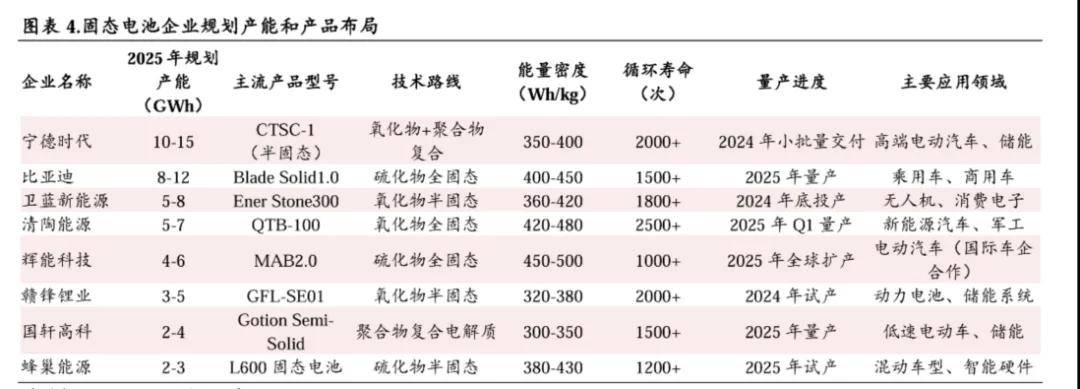

目前固態電池產業受到政策的大力支持,上游供應鏈和頭部主機廠都在積極布局,并且拿出了明確的技術成果和量產時間表。

東風汽車已于2025年8月在奕派、納米等車型開展全固態電池裝車試驗,其自研電芯能量密度達350Wh/kg,可支持車輛續航突破1,000公里。汽車自主研發的“金鐘罩”全固態電池能量密度達400Wh/kg,續航里程超1500公里,安全性提升70%,計劃在2025年底發布功能樣車,2027年逐步推進量產。廣汽埃安昊鉑車型將于2026年搭載全固態電池,上汽基于聚合物-無機物復合電解質技術的固態電池產品,也將在2026年量產,能量密度超400Wh/kg。

國際車企同步加速布局,豐田將全固態電池量產時間提前至2026年,寶馬固態電池車型已開啟路試,奔馳固態電池車型預計于2030年前量產上市。

乍一看,固態電池的普及似乎近在咫尺,但實際還差得遠。

首先,固態電池的技術路線并不是單一的,根據電解質材料可以劃分為聚合物、氧化物、硫化物、鹵化物四種。這四種技術路線各有優劣,雖然現階段市場以硫化物為發展的主流方向,但業界并未達成統一,每家的選擇不盡相同。

其次,不同的技術路線,對應的是不同的工藝路徑。需要指出的是,全固態電池是無法復用傳統液體電池的產能的,廠家必須重新建設生產線,這可是一筆巨大的成本,因此在技術路線不明的階段,企業都會謹慎投入,短期內不會ALL IN。

根據中銀證券的研報,固態電池從實驗室走向產業化通常要經歷四個關鍵階段:實驗室驗證;小試產線;中試工藝路徑確立與產線能力建設;規模化量產與整車導入。

當前固態電池產業整體處于“中試工藝路徑確立”向“產線能力建設”過渡的階段,部分企業已完成關鍵材料和電化學體系的實驗室突破,正加快建設中試或量產線。

業界也普遍認為,今年固態電池只是下線了車規級電芯,部分車企陸續進行上路測試,明年裝車測試,2027年小批量量產,2030年后才會逐步大規模上車。

2、固態電池門檻高,讓子彈飛一會

可能有人會說,不是已經有汽車品牌給量產車裝上固態電池了嗎?如果你仔細研究產品背后的技術會發現,現在市面上能買到的“固態電池”,并不是嚴格意義上的全固態電池,而是減少了電解液比例的半固態電池(一般含量由原25%以上降至10%以下)。

雖然在能量密度和安全性上,半固態電池還達不到全固態電池的水準,但較傳統液態電池有一定提升。液態鋰電池能量密度在300Wh/kg以下,而半固態電池的能量密度能達到300~400Wh/kg;液態電解液在150~200℃即可分解,而半固態電池熱失控溫度通常在200℃以上。

此外,半固態電池在生產工藝和原材料體系上,與傳統液態電池有較高的相似性和兼容性。企業無需“另起爐灶”,通過對現有生產設備和工藝進行局部技術升級和調整,便可實現半固態電池的生產。

由于不需要增加太多成本,頭部廠家能將半固態電池做到和液態電池相當的價格,甚至還能更便宜。在業界率先搭載半固態電池的上汽名爵MG4,疊加限時優惠后只賣9.98萬元,更有消息稱,清陶能源的第二代半固態電池預計比液態電池成本降低20%。目前,業內將半固態電池視為從液態電池到全固態電池的理想過渡產品。

即便真的有新車搭載了“全固態電池”,最好也不要著急購買。一方面是價格肯定會貴,在全固態電池量產的初期,成本處于高位,更多搭載在高溢價的旗艦車型上,等等價格一定會下探。

但更重要的是,任何新技術落地后都需要經歷一段磨合期才能真正成熟,別看只是“換了種電池”,背后的門檻很高。

固態電池對結構件、熱管理系統等都提出了更高要求,電芯封裝、電池布局設計等也要跟著改變。同時,新工藝、新產線的穩定性怎么樣,固態電池上車后,能不能hold住用戶各種真實的使用場景,這些都需要一定的驗證周期。有時企業步子邁得太快,反而讓人不放心。

總而言之,筆者的建議是,著急用車的不用等,選擇靠譜的大廠,趕在購置稅優惠和國家補貼退坡前入手。不著急的再等等,早買早嘗鮮,晚買省金錢。